こんにちは!かごしまぐるりスタッフのこまつです!

「かごしまぐるり」では、鹿児島県産の新鮮な食材や、こだわりの逸品を気軽に「お取り寄せ」していただけます。

詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。

\ 公式サイトはこちら /

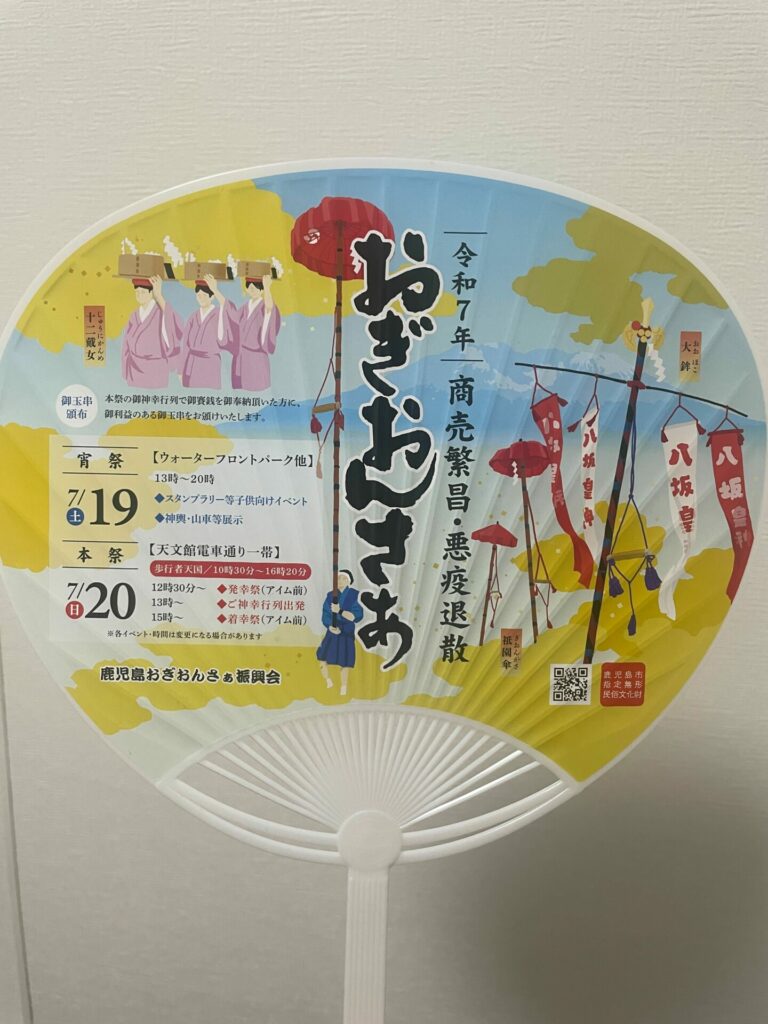

先日、『おぎおんさぁ』に行ってきました!

毎年7月に鹿児島市で開催される「おぎおんさぁ」は、約400年の歴史を持つ鹿児島の伝統行事。

悪疫退散、商売繁昌を祈願して、古く江戸時代から行われている伝統的なお祭りです。

宵祭・本祭・後夜祭の4日間に渡って開催され、夏の風物詩として鹿児島の人々に長年親しまれています。

豪華な神輿行列と、街を包む活気が魅力の鹿児島最大級の夏祭り。

今回は、「おぎおんさぁ」の歴史や由来、見どころなどをご紹介します。

おぎおんさぁの歴史

「おぎおんさぁ」というのは祗園祭を親しみを込めて呼ばれている

悪疫退散、商売繁昌を祈願するお祭りです。

京都・八坂神社の祇園祭がルーツとされています。

祇園祭の起源は、貞観11年(869年)、全国に疫病が流行した際にさかのぼります。

当時、疫病は牛頭天王の祟りと考えられ、都では66本の鉾を立てて神輿を送り、悪疫退散を祈願しました。

この京都の信仰が鹿児島にも伝わり、八坂神社が勧請されて「おぎおんさぁ」が始まりました。

「お祇園さん」がなまって「おぎおんさぁ」と呼ばれるようになったとされています。

おぎおんさぁの楽しみ方

ふれ神輿

本祭の一週間前に街を盛り上げておぎおんさぁの開催を案内するため、ふれ神輿が練り歩きます。

一足先に大迫力の神輿を見ることができます。

この時は道路が歩行者天国ではないため、本祭と違って天文館のアーケードの中や文化通りを通ります。

本祭より間近で見れてより迫力を感じられて楽しめるかもしれません。

神輿の展示

宵祭・本祭・後夜祭の4日間に渡って行われるおぎおんさぁ。

開催前に、いろんな場所で神輿が展示されています。

一番〜九番神輿が山形屋やマルヤガーデンズ、アミュプラザなど様々な場所でご覧いただけます。

宵祭りや後夜祭

225年の宵祭・後夜祭のメイン会場は、ウォーターフロントパーク。

期間中はさまざまなキッチンカーが並び、バラエティ豊かなグルメを楽しめます。

本祭での行列

本祭当日は鹿児島市の八坂神社で「社頭祭」といわれる一番神輿に御霊を入れる神事などが執り行われます。

そして、普段は市電が走っている通りが歩行者天国となり、行列が練り歩きます。

行列の先頭では、長い竹竿を肩や額に乗せて技を見せる「祗園傘・大鉾」が登場。

次に、神話にちなんだ「十二戴女(じゅうにこじょ)」と呼ばれる女性たちが、榊を入れた桶を頭にのせて歩き、参拝者に授けていきます。

そのあとには、かわいらしい稚児や巫女、白馬に乗った神馬、道案内の猿田彦、昔ながらの牛車、そして大人と子どもによる神輿が続きます。

大人神輿

おぎおんさぁの最大の見どころだと思うのが大人神輿。

一番から九番まである神輿を「ソイヤッ!ソイヤッ!」という掛け声とともに担いで

練り歩きます。

これを聞くと夏だな〜としみじみ。

神輿来たー!と思って見ていると神輿の上の方がお子様を抱き上げてる?

近くにいた方も「うちの子もしてもらおー!」と言って駆け寄っていました。

こちら稚児上げ(ちごあげ)といって、

神輿の上で天高く抱き上げてお子様の無病息災を願うものなんだそう。

最後に清めの塩を舐めさせて、神輿に近づけて健やかに育つように祈ります。

来年の夏も、「ソイヤッ!ソイヤッ!」の掛け声とともに、おぎおんさぁの熱気を体感してみてはいかがでしょうか。

もっと鹿児島のことを知るなら!